会計システムに関わって20年以上のベテランが語るFit to Standardを成功に導くために必要なこと

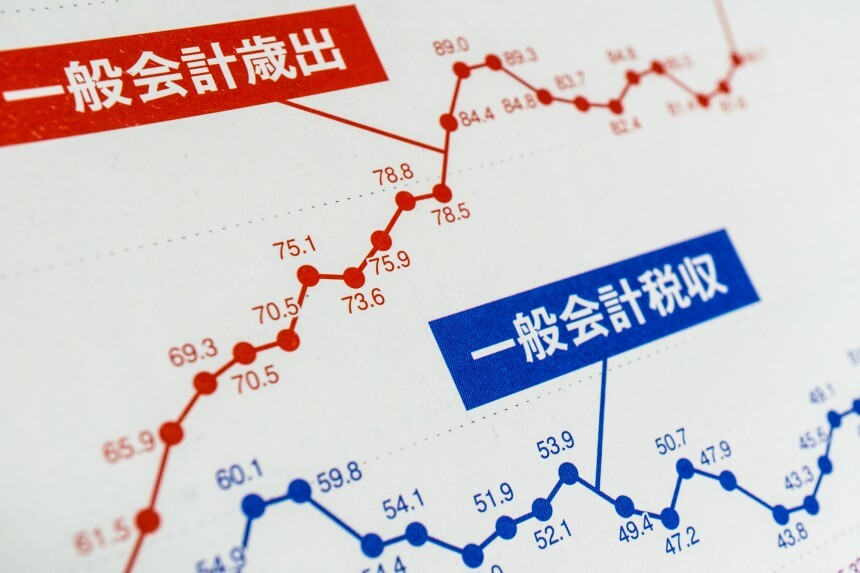

会計システムは、企業経営に欠かせない「お金」に関わる業務を一手に担う重要な存在です。もともと会計業務は、法律・法令・規範に基づき手順が決まっているため、早くからシステムの導入が進んでいました。一方、早期に導入が進んだため老朽化が進み、リプレイスが必要となっているケースも多く見られます。

最近、NTTデータ関西に会計システムのリプレイスに関するご相談をいただく際、システムの標準機能に合わせて業務を変更する「Fit to Standard」が話題になることが増えています。

そこで今回、NTTデータ関西が提供するERP会計システム「Biz∫会計」の営業を担当する第一法人事業部 部長の水井、20年以上にわたり会計システムの開発 Standard」の重要性と成功の秘訣について語ってもらいました。

インタビューに答えた方

水井 貴之 (みずい たかゆき)

株式会社NTTデータ関西 第一法人事業部 販売・会計担当 部長

約20年にわたり法人分野における営業職に従事。業種・業態・会社規模を問わず、多種多様なソリューションの提案業務に関わる。2022年より、Biz∫を中心とした販売会計ビジネスの営業マネージャーとして、ビジネス拡大に向けた新規顧客の獲得、既存顧客への深耕や幅出しに取り組む。

杉林 隆富 (すぎばやし たかとみ)

株式会社NTTデータ関西 第一法人事業部 販売・会計担当 課長代理

入社から約20年にわたり、法人向け会計システムの開発に従事。2021年より、営業兼プリセールスとして自らの開発経験を生かした提案を行っている。

目次

会計システムの導入において「Fit to Standard」が注目されている理由(わけ)

近年のお客様が会計システムに求めているものはなんでしょう?

水井: 基本的に、お客様が会計システムに求めるものは業務の効率化です。特に課題として挙げられるのは、「経理業務の生産性向上」「情報の可視化・データ活用」「業務フローの見直し」「内部統制」の4つです。営業の立場として重要なのは、お客様がどの課題にもっともフォーカスしているのかを見極めることです。

多くの場合、ご担当者は経理部門に所属されており、月次決算や税務報告などの繁忙期対応、経営資料作成への効率化など、具体的な悩みを伺うことがよくあります。

また、経理部門の多くは慢性的な人手不足に頭を悩まされています。そのため、システムがどれだけ現場の負担を軽減し、業務の生産性向上につながるかが鍵となるので、お客様はシステムをより使いこなそうとされています。

そこで、近年のトレンドとして注目されているのが「Fit to Standard」です。

杉林: ひと昔前までは、会計システムにおいても業務プロセスに合わせてシステムをカスタマイズしたり、アドオンを希望されるケースが一般的でした。しかし最近では、できるだけカスタマイズやアドオンを行わず、パッケージに搭載されている標準機能に業務プロセスを適応させる「Fit to Standard」の考え方を基にしたご提案を希望されるケースが増えてきています。

水井: 会計業務のプロセスは、会社法や税法などの法律に準拠しているものが多く、時代や業種・業態、企業の規模による違いが少ないため、システム化しやすいという特徴があります。また、「Biz∫会計」のようなパッケージ製品は、長年の実績と経験の蓄積によって、システムが洗練され続けています。

そのため、「業務プロセスに合わせてパッケージをカスタマイズするよりも、パッケージの標準機能に業務プロセスを適応させた方が、非効率な部分を排除でき、業務の効率化が進む」という考え方が広がっています。

会計システムに限らず、システム導入時には業務プロセスの見直しをあわせて行うことで、より高い効率化が実現できます。単に現行業務をシステムに置き換えるだけでは、期待する成果が得られない可能性が高くなります。

杉林: 最近、特に感じるのは、以前と比べて導入時の目的が明確なお客様が増えていることです。例えば、「Fit to Standard」を目的としている場合、標準機能を使うのは当然の前提となり、むしろ「どの程度標準機能を活用できるか試してみよう」という姿勢のお客様も増えています。中には、上層部から「使える機能を最大限活用せよ」と指示を受けているケースもあるようです。

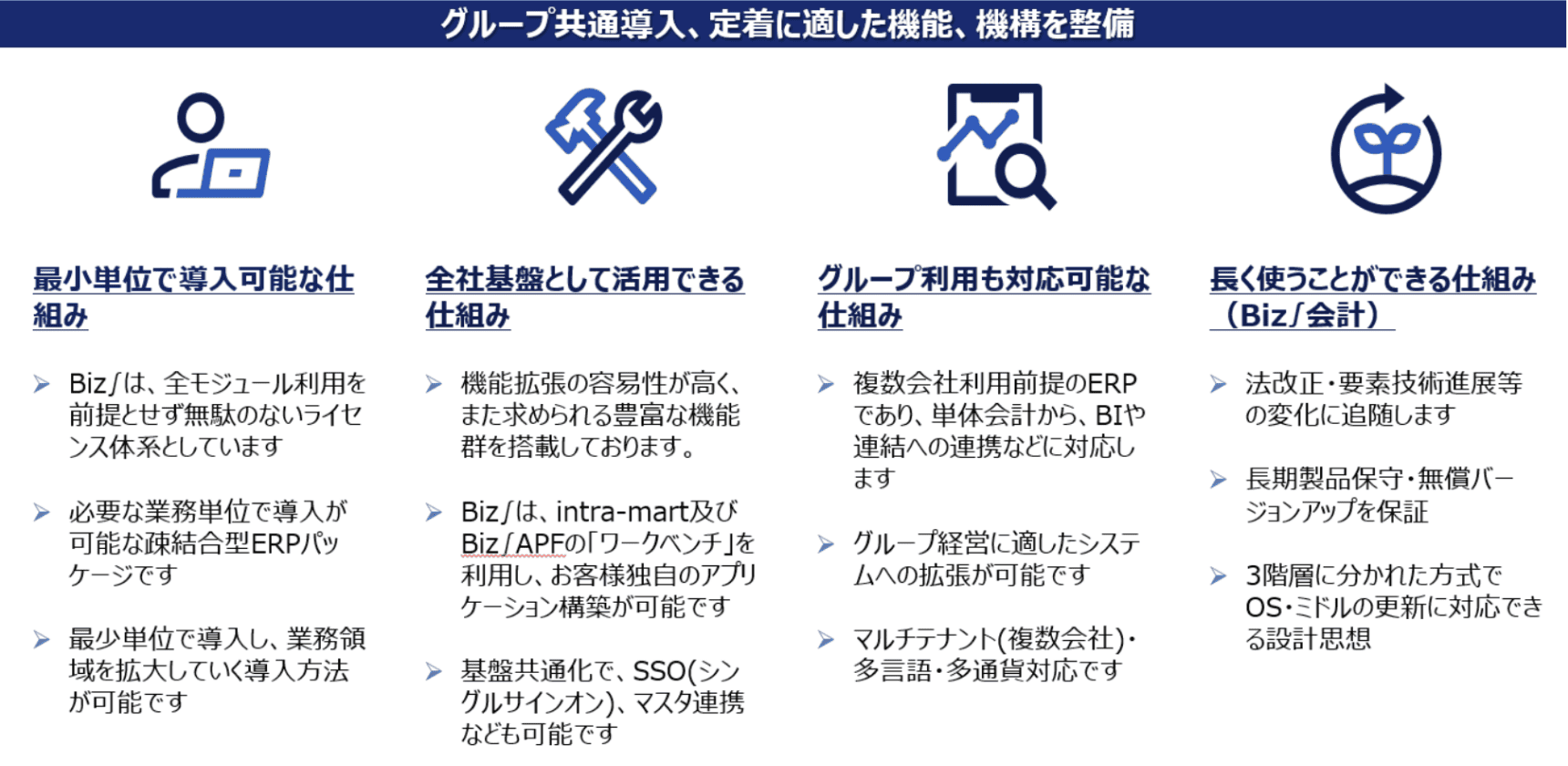

「Biz∫会計」は、幅広い分野を網羅しており、会計領域においては標準機能だけでほとんどの業務に対応できます。万が一、業務プロセスに適した標準機能がない場合でも、既存の機能を組み合わせたり、業務プロセスを見直したりすることで対応できるかを検討し、可能な限りカスタマイズやアドオンを行わずに導入を進めていきます。

水井: カスタマイズやアドオンが必要だと思える場合でも、機能の組み合わせを工夫したり、業務プロセスを一部変更したりすれば、ほとんどが標準機能のままで対応できます。それくらい「Biz∫会計」が対応できる範囲は広い。そこは自信を持っています。標準のまま利用できれば、短期間でシステムの導入が可能です。そして何より、コストが大幅に削減できます。これは「Fit to Standard」の大きなメリットです。

システム構成面におけるBiz∫会計の特長

「Fit to Standard」の実現に欠かせない「本気のコミュニケーション」とそのために研鑽を積み上げた自慢のチームメンバー

会計システムの導入(「Fit to Standard」の実現)を成功させるために重要なポイントはどこにありますか?

杉林: 事前の要件定義をどれだけ精緻に詰められるかです。先ほど水井もお伝えしたように、標準機能だけでは対応が難しい場合でも、業務プロセスを少し変更することで対応可能になるケースがあります。

ただし、どの部分をどのように変更すればよいのかを正確に判断するには、「Biz∫会計」の機能に対する深い理解はもちろん、お客様の業務プロセスについても十分な理解が必要です。

水井: プリセールスを担当している杉林は、会計分野の開発経験を20年以上積んでおり、その知識や経験に対する信頼は、私たちメンバーだけでなく、お客様からも非常に厚いものがあります。しかし、要件定義の段階に入ると、開発メンバーが主体となってお客様とコミュニケーションを取る必要があります。また、扱うのが会計業務であることから、製品やお客様の業務プロセスに加え、会計分野全般に関する深い理解も求められるため、基本的に提案段階から開発メンバーに参画してもらっています。

杉林: 当社の開発メンバーも、お客様とスムーズなコミュニケーションが取れるように、それぞれ会計に関する知識を深めており、早い段階から簿記等の資格取得も進めています。ただ、大企業になると、ご担当者が公認会計士の資格をお持ちであるケースもあります。正直、そのレベルの方々とコミュニケーションを取るのは、私でも大きなプレッシャーを感じます。

しかし、開発メンバーの様子を見ていると、そのような方々が相手でも物おじすることなく、自然にコミュニケーションを取っているように感じます。特に若手ほど、その傾向が強いようです。

公認会計士の方々は会計の専門家です。当然ですが、会計に関しては私たちより深い知識をお持ちです。ですから、会計についてわからないことがあれば、素直に「わからない」と伝え、教えていただくようにしています。

この段階で絶対に避けるべきなのは、曖昧なまま話を進めてしまうことです。わからないことは、理解できるまで丁寧にお話を伺い、納得していただくためには何度でも説明を繰り返す。よりよいシステムを作り上げるためには、率直な意見を交わすことが不可欠です。それを恐れてはいけません。

水井: 当社の会計チームには、杉林のような経験豊富なベテランから、20代前半の若手まで、幅広い年齢層のメンバーが揃っています。会計分野に関する知識は、当然ながらベテランの方が深いものを持っています。しかし、新しい技術への感度や柔軟な発想力に関しては、若手の方が長けています。

当社の強みは、「システムの導入から運用サポートまで、長期にわたってお客様に伴走する」スタイルにあります。そのためには、知識と経験を持つベテランだけでなく、フレッシュな思考を持つ若手の存在も欠かせません。会計システムは、企業が続く限り10年、20年と使われ続けるものです。チームに若手が増えなければ、長期にわたり持続的なサポートを提供することは難しくなります。

現在のチームは、メンバーそれぞれの資質や年齢構成の面でも、非常にバランスが取れており、自信を持って誇れるメンバーが揃っていると感じています。

「若手をERPに呼び戻す」を合言葉にグループ全体でERPビジネスの幅広い展開を目指す

将来、会計に関連するシステム・サービスにどのような変化・進化がおとずれるとお考えですか?また、それに対してどのように対応していこうとお考えですか?

水井: 今後の会計システムは、単なる業務効率化の手段にとどまらず、蓄積されたデータを経営に生かす役割も担うようになるでしょう。

幸い、私たちNTTデータ関西には、「NTTデータグループが持つ豊富な知見やノウハウ」と「それらを生かす多彩な連携手段」があります。その強みを最大限に生かし、どのように会計システムを進化・高度化させるかが今後の課題です。

NTTデータ関西だけでなく、NTTデータグループ全体として、会計システムにとどまらずERPシステム全般のビジネスを広げていきたい。そのためにも、メンバー一丸となって取り組んでいきます。

杉林: 最初にお伝えしたように、会計業務のプロセスには決まっている部分が多いため、どの企業も似たような課題を抱えていると感じています。そのため、私たちの事例を参考にしていただければ、解決策のヒントに繋がると思います。

「Biz∫会計」のホームページ では、具体的な導入事例を掲載していますので、ぜひ参考にしていただければと思います。また、掲載されていない事例についてもご興味があれば、お気軽にお問い合わせください。

水井: 最近、私たちの間では「新しい分野から若手をERPに呼び戻そう」という言葉が合言葉になっています。

若い人たちは、新しい技術に対する興味が強く、DXやAIといった目新しい分野に関心が向きがちです。その一方で、会計システムのようなERPは歴史が長いため、新鮮味を感じにくく、関心を持たれにくい傾向があります。

しかし、ERPは決して古く時代遅れのシステムではありません。むしろ、DXの推進やAIの活用と組み合わせることで、さらに高度化し、新しい価値を生み出す可能性を秘めています。だからこそ、多くの若い人たちにこの分野の魅力を知ってほしいと考えています。そのためには、まず私たち自身が魅力的なチームへと成長することが大切です。そうすることで、将来の変化や進化に柔軟に対応できる力が身につくはずです。

幸い、私たちのチームには、優秀で活気に満ちた若手メンバーが揃っています。このチームが関西、さらには全国のERP分野を活性化する存在になれば最高ですね。

Fit to Standardでは、業務をシステムにあわせるためにより本質をついたコミュニケーションが必要となり、それを実行するためにはメンバーの知識と技術、そして熱意が必要なのですね。

合言葉にあるように、ERPの分野に熱意のある若手が揃ってきた時、どんな化学変化が起きるか、期待が膨らみます。

NTTデータ関西が提供する「Biz∫会計」は豊富な業務領域を網羅し、会計業務の効率化だけでなく、グループ経営管理やデータ活用といった経営の基盤強化にも貢献します。

▼Biz∫会計の詳細について

業種から探す

業種から探す ランキング

ランキング