製造業のカーボンニュートラルをDXで実現する方法とは?CO2排出量の可視化から具体的な削減施策まで

2050年のカーボンニュートラル実現に向けて、製造業へのDX(デジタルトランスフォーメーション)の活用が注目を集めています。しかし、中小企業の多くは「デジタル技術をどう活用すればよいのか」、「投資対効果を最大化するにはどうすればよいのか」という課題に直面しています。

本記事では、AIやIoTなどのデジタル技術を活用したCO2排出量の可視化からデータに基づく削減施策の立案・実行まで、中小製造業が今すぐ取り組めるDXアプローチを解説します。さらに、投資対効果を高めながら、競争力強化につなげる具体的な方法もご紹介いたします。

DXの概要については次の記事が参考になります。

DX徹底解説。定義と目的、導入時の手順と課題のほか、成功事例を紹介

目次

製造業に求められるカーボンニュートラルの本質

サプライチェーン全体でのCO2排出量削減が求められる現在、多くの中小製造業は取引先から Scope3対応(自社の事業活動に関係する他社の排出量の管理)を要請 されています。自動車や電機などの大手メーカーは、サプライチェーン全体での排出量削減を重要課題として掲げ、取引先企業にも具体的な削減目標の設定と実行を求める動きを強めています。実際に、大手自動車メーカーの中には取引先の環境対応状況を取引継続の判断基準の一つとして採用する動きも出始めています。この要請に適切に対応できない企業は、今後の取引に影響が出るリスクに直面する可能性が高まっています。

カーボンニュートラルと脱炭素化の違いとは

カーボンニュートラルとは、CO2の排出量と吸収量を均衡させることで、実質的な排出をゼロにする 概念です。一方、 脱炭素化は、CO2の排出そのものを可能な限りゼロに近づけていく取り組み を指します。製造業では、製造プロセスの電化や再生可能エネルギーの活用による脱炭素化を進めながら、残存する排出分については炭素クレジットの活用などでオフセットし、段階的にカーボンニュートラルを目指していくアプローチが現実的です。

カーボンニュートラルが製造業の競争力を左右する理由

EUの炭素国境調整メカニズム(CBAM)の導入や、大手企業によるサプライヤー評価基準の厳格化により、 CO2排出量の削減は事業継続の必須条件 となっています。特に自動車産業では、2次・3次サプライヤーまで含めた排出量の把握と削減が求められており、中小企業も早急な対応が必要です。一方で、この変化を機会と捉え、新たな取引機会の獲得を目指して、いち早く対応を進める企業もあります。

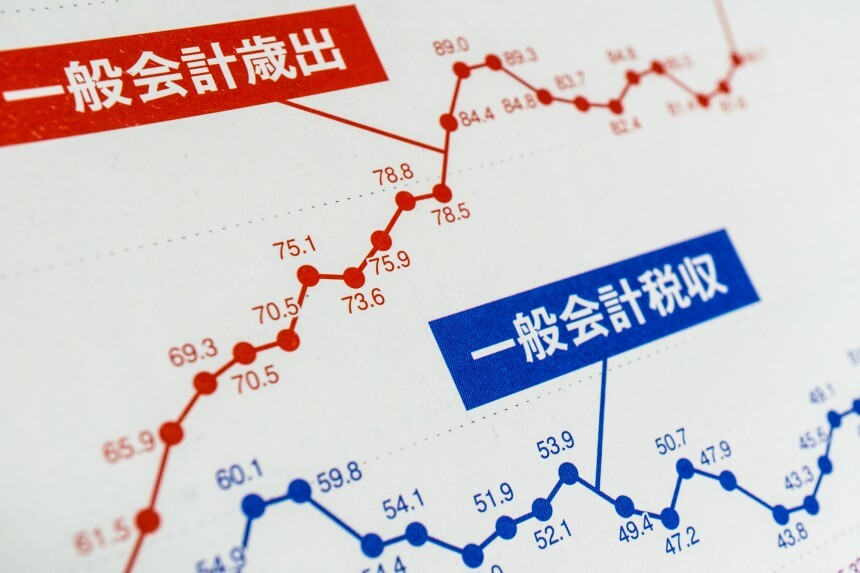

2050年カーボンニュートラルへのロードマップ

政府は2030年までに2013年度比46%削減という中間目標を設定し、製造業には製造プロセスの電化や再生可能エネルギーの活用拡大を求めています。特に注目すべきは、2024年度に強化された温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度です。これに より多くの中小企業にも正確な排出量の把握と報告が求められる ことになります。また、GX推進機構による支援策も開始され、設備投資への補助金も拡充される見通しです。この制度変更に先立って対応を進めることで、競争優位性を確保できます。

DXで実現するカーボンニュートラルへのアプローチ

製造業におけるカーボンニュートラルの実現には、製造プロセス全体を見直し、環境負荷を継続的に低減していく取り組みが不可欠です。この実現に向けて大きな可能性を秘めているのが、DX(デジタルトランスフォーメーション)です。 デジタル技術を活用して製造プロセス全体を変革することで、環境負荷の削減と企業価値の向上を同時に実現 できます。 製造現場のエネルギー使用実態を「見える化」し、データに基づいて削減策を立案・実行することで、これまでにない改善効果が期待 できます。

CO2排出量の可視化とデータ活用

製造プロセスのどの工程で、どれぐらいのCO2を排出しているのか。多くの企業はこの基本的な情報すら把握できていない状況です。DXによって実現するデータドリブンな管理手法では、工程別・製品別のCO2排出量を正確に測定し、削減余地の大きい領域を特定できます。電力使用量や生産データをデジタル化して分析することで、これまで見過ごされてきた非効率な工程や設備を特定し、優先的に対策を講じることができます。

NTTデータ関西は、 生産管理システムのデータから製品別にCO2排出量を算出、可視化する 「BIZXIM CFP (ビスエクシム シーエフピー)」 を提供しています。 サプライチェーン全体を対象とする Scope3までの製品別のCO2排出量を把握 できますので、効果的かつ長期的な削減対象の策定が可能になります。

▼詳細はこちらをご参照ください。

生産管理システムのデータからCO2排出量を算出し可視化できる「BIZXIM CFP(ビズエクシム シーエフピー)」を提供開始~脱炭素社会の実現に向けた中小企業のサステナビリティ経営に貢献~

AI・IoTによる製造プロセスの最適化

デジタル技術を活用した製造プロセスの変革により、CO2排出量の継続的な削減が可能になります。製造設備の稼働データとエネルギー使用量データをデジタル化して組み合わせることで、CO2排出量を増加させる非効率な運用を特定できます。

特に、AIによる設備の運転条件の最適化や、IoTセンサーを活用したリアルタイムでの温度管理により、品質を維持しながら過剰なエネルギー消費を抑制することが可能になります。さらに、デジタル技術を活用した予知保全により、設備の突発的な停止による無駄な電力消費も削減できます。これらのDX施策を組み合わせることで、製造プロセス全体の環境負荷を継続的に低減できます。

生産管理でのAIの活用については、次の記事も参考になります。

生産管理にAI活用が注目されているのはなぜ?業務領域ごとの効果も解説!

カーボンニュートラルDX推進のための体制づくり

カーボンニュートラルDXの推進には、全社的な取り組みとして体制を構築することが重要です。経営層の明確な方針のもと、各部門が連携して取り組める体制を整備することで、効果的な施策の立案と実行が可能になります。

推進体制の構築とロードマップ作成

カーボンニュートラルDXの取り組みを効果的に進めるには、 部門横断的な推進体制の構築が不可欠 です。製造、設備管理、品質管理、IT部門など、関連する部門の担当者を集めたプロジェクトチームを組織する必要があります。特に、現場の業務プロセスを熟知した製造部門とデータ活用のノウハウを持つIT部門の連携が成功の鍵を握ります。

また、中長期的な視点でのロードマップ作成も必要です。2050年のカーボンニュートラル実現に向けて、2030年までのマイルストーンを設定し、そこから逆算して具体的な施策を計画します。施策の優先順位付けや投資計画との整合性も考慮しながら、実現可能な計画を立案することが重要です。

克服すべき課題とその対応策

カーボンニュートラルDXを推進する上で、多くの中小製造業が共通して直面する課題があります。最も大きな課題は、 デジタル技術とサステナビリティの両方の知識を持つ人材の不足 です。また、投資対効果の見える化も重要な課題です。カーボンニュートラルDXへの投資は、短期的なコストと長期的なメリットのバランスを取る必要があります。

これらの課題に対しては、段階的な取り組みが効果的です。人材不足については、外部専門家の活用と社内人材の育成を組み合わせることで対応できます。具体的には、 デジタル技術の導入初期は外部の知見を活用しながら、社内人材のスキルアップを並行して進める ことで、持続的な取り組みが可能になります。

投資対効果の課題については、 CO2排出量の削減効果に加えて、生産性向上や品質改善などの副次的な効果も含めた総合的な評価を行う ことで、投資判断の精度を高めることができます。

利用可能な支援制度と外部リソース

政府は、環境と経済の好循環を生み出すGX(グリーントランスフォーメーション:脱炭素社会に向けて再生可能なクリーンエネルギーに転換していく取り組み)を成長戦略の柱として掲げています。この GXの実現には、DXで実現するデジタル技術の活用が不可欠とされ、両者を一体として推進するための支援制度が充実 しています。

省エネ設備への更新や、CO2排出量可視化システムの導入に対する補助金制度、省エネ診断制度など、中小企業向けの支援メニューを効果的に活用することで、初期投資の負担を抑えながらカーボンニュートラルへの取り組みを開始できます。

また、地域の商工会議所や産業支援機関、省エネルギーセンターなどが提供する無料相談窓口やアドバイザー派遣制度なども活用価値が高いでしょう。専門家のアドバイスを受けることで、自社に適した対策を検討できます。

カーボンニュートラルを実現するためのデータの統合

カーボンニュートラル施策を効果的に推進するには、 社内のさまざまなデータを活用できるよう、統合することが不可欠 です。製造現場の設備データ、生産管理システムのデータ、エネルギー管理システムのデータなど、これまで個別に管理されていた情報を連携させることで、より正確な排出量の把握と効果的な削減が可能になります。

必要なデータの特定と収集体制の整備

カーボンニュートラル施策に必要なデータは多岐にわたります。 製造設備の稼働データ、製品の部品構成データ、エネルギー使用量データなど、それぞれの情報がどのシステムで管理されているかを整理し、必要に応じて新たなデータ収集の仕組みを構築する必要があります。既存システムからのデータ抽出方法や新規に必要となるIoTセンサーの設置箇所など、包括的な計画を立てることが重要です。

データの統合管理と分析・活用

一元的に管理・分析できるよう、散在する各種データを統合することが重要です。継続的なCO2排出量の管理と削減施策の効果測定を可能とするため、次のような点に対応する必要があります。

- 各システムからのデータ連携の自動化

- データの品質管理と整合性の確保

- 分析目的に応じた柔軟なデータ活用

NTTデータ関西が提供する 「BIZXIM CFP」 は、 生産管理システムのデータだけでなく、エネルギー使用量や物流情報といった補足データも統合し、Scope3までの製品別CO2排出量を算出・可視化 します。また、 製品別・原料別など詳細に排出量を可視化・分析 することが可能です。詳しくは下記のニュースをご参照ください。

生産管理システムのデータからCO2排出量を算出し可視化できる「BIZXIM CFP(ビズエクシム シーエフピー)」を提供開始~脱炭素社会の実現に向けた中小企業のサステナビリティ経営に貢献~

まとめ:今から始めるカーボンニュートラルDXのステップ

カーボンニュートラルへの取り組みは、もはや一部の先進企業だけの課題ではありません 。中小製造業も、まずは自社のCO2排出量を正確に把握し、データに基づいた効果的な削減策を実施することが求められています。 特に、製品別・工程別の排出量を可視化し、サプライチェーン全体での削減に取り組むことが、今後の事業継続の鍵となります。

このような取り組みは、環境対応だけでなく製造プロセスの最適化による生産性向上やエネルギーコストの削減など、経営効率の改善にもつながります。さらに、環境配慮型企業としてのブランド価値の向上や新規取引先の開拓といったビジネスチャンスの創出も期待できます。

NTTデータ関西の 「BIZXIM CFP」 は、生産管理システムのデータからサプライチェーン全体を対象とする Scope3までの製品別のCO2排出量を算出・可視化する ので、効果的かつ長期的な削減対象の策定が可能になります。

業種から探す

業種から探す ランキング

ランキング