バックオフィスを効率化するための対策と活用ツール 〜人材不足にも対応できる体制をめざして〜

企業全体の生産性と収益性向上に欠かせないのが「バックオフィス効率化」です。現代のビジネス環境では、人手不足や働き方改革、DX推進といった課題に直面するなか、経理・人事・総務といったバックオフィス業務の効率化がこれまで以上に重要になっています。多くの企業ではいまだに紙ベースの作業や属人的な業務フローが残り、業務効率の低下やミスの発生、テレワーク対応の遅れといった問題が生じています。

今回は、バックオフィスについての業務を確認したうえで、どのような課題を抱えているのか、また、課題解決のためにはどうすればよいのかについて探っていきましょう。バックオフィスが抱える課題の解決に有効なツールや導入事例も紹介します。

目次

バックオフィス業務とは

企業活動において、バックオフィスは「縁の下の力持ち」の役割を担います。顧客との直接的な接点は少ないですが、企業運営の継続に不可欠な基盤機能を提供し、フロントオフィスの活動を陰から支えています。デジタル化の進展により、バックオフィスの効率化が企業全体の競争力強化につながる時代となっています。

どんな部署・部門が含まれるのか

バックオフィスと呼ばれるのは、人事、経理・財務、法務、総務、庶務といった部署です。

基本的に、顧客と直接的な関わりを持たない業務がほとんどです。企業の利益を直接的に生み出す業務ではありませんが、企業の運営を継続させるためには、欠かせない業務です。

一方、バックオフィス業務と対になるのがフロントオフィスです。営業、カスタマーサポート、受付、コールセンター、マーケティングといった部署・部門で、顧客や取引先と直接的にやり取りをし、利益を生み出すことに直結した業務を行います。

バックオフィスは企業活動の根幹を担う

もう少し詳しくバックオフィスの役割を確認しておきましょう。

- 人事: 採用や異動、労務管理を担っています。

- 法務: 契約業務や法的視点でのチェック、コンプライアンス対応などを行います。

- 総務: 設備や備品を管理したり、社内規定を策定したり、社内で行う行事の運営などを担当します。

- 経理・財務: 会計業務全般を担います。予算管理や企業資産の運用なども担当しています。

- 庶務: 総務と業務内容は似ています。総務が企業全体に関わる業務を担うのに対して、庶務は各部署・各部門に配置され、その部署・部門での業務を担当しています。

このほか、情報システムを専門に担う部署もバックオフィスに含まれます。

こうしたバックオフィスでは、「ヒト・モノ・カネ・情報」といった経営資源を管理し、活用できる状態にするための業務を担っています。また、企業活動を支えるための事務作業もバックオフィスと呼ばれる部署・部門が対応しています。

言い換えれば、企業が利益を上げるために日々の活動ができるのは、バックオフィス業務が滞りなく遂行されているため、ともいえます。

バックオフィスが抱えている課題

バックオフィスの業務はフロントオフィス業務を支えるものや、社内の就労環境を快適にするためのものが多いため、他部署や社員個々との関わりが多くなります。そのため、取り扱う書類や内容は定型的なものから個別の内容まで多岐にわたります。こうした業務において抱えやすい課題とはどういったものでしょうか。主なものを確認しておきましょう。

属人化しやすい業務が多い

バックオフィスには経理・財務や法務といった専門的な知識を要する業務があります。こうした業務は担当者の交代が難しく、長年、同じ社員が担当しているといった状況が生まれやすくなります。属人化した業務は担当者にしかわからない手順やタイミングが存在していることが多く、業務の標準化が難しくなります。

デジタル化の遅れによる非効率性

多くのバックオフィス部門では、依然として紙の書類やマニュアルプロセスへの依存が見られます。経理処理のためのレシートや領収書、採用関連の履歴書や個人情報を含む書類など、紙ベースの資料が多く存在します。こうした書類をデジタル化するには手入力による変換と確認作業が必要となり、時間と労力を要します。また、紙の決裁文書の回覧や押印作業はテレワーク環境に対応できず、場所や時間にしばられた働き方を強いられることになります。

部門間のサイロ化とデータ連携の課題

バックオフィス業務はフロントオフィスを支える役割を持ちますが、多くの企業では部門ごとに異なるシステムやデータ形式が使用されています。その結果、人事データ、財務データ、社内インフラデータなどが相互に連携せず、同じ情報を複数のシステムに重複入力する非効率やデータの不整合が発生しています。また、部門をまたいだ業務フローでは情報の受け渡しに時間がかかり、処理の遅延やコミュニケーションコストの増大を招いています。

人材不足と専門知識の偏在

バックオフィスの業務は繁忙期と閑散期の差が大きくなりがちです。たとえば、決算時期や年末調整の時期が近づくと、経理・財務に関する業務は多忙を極めます。新人採用の時期も採用関連の業務が増加します。閑散期には人員が足りていても、繁忙期には業務負担が増加することになります。

また、バックオフィス業務は経理や法務といった専門知識を要することが多く、人材確保がしにくいというのが人材不足の要因のひとつにもなっています。さらに近年では、デジタルツールやシステムを効果的に活用できる人材の不足も目立っており、新しい技術の導入や運用に課題を抱える組織が増えています。

ヒューマンエラーと品質管理の難しさ

バックオフィスでは数字処理を伴う業務が多くあります。契約書や経理手続きなど、数字の桁数も多くなるため、細かなチェックが必要な作業です。こうした書類をアナログで転記すると、どうしても記入ミスやチェック漏れといったヒューマンエラーが発生しやすくなります。ヒューマンエラーは単なる作業ミスに留まらず、財務報告の誤り、法令違反リスク、企業の信頼性低下など、重大な問題につながる可能性があります。

変化への対応とレジリエンスの確保

多くのバックオフィス部門は既存の業務プロセスの継続と新しい働き方への適応という二重の課題に直面しています。また、法改正や規制変更への対応、サイバーセキュリティリスクの高まり、社会的要請の変化など、外部環境の急速な変化に対応しながら業務の安定性を維持することが求められています。こうした変化に柔軟に対応できる体制づくりが今日のバックオフィスにとって重要な課題となっています。

バックオフィスの業務の自動化・効率化を図るメリット

バックオフィスの業務は、多くの企業で依然として手作業や紙ベースの処理が中心となっています。こうした状況を改善するため、近年ではバックオフィス業務の自動化・効率化に注目が集まっています。自動化や効率化によって得られるメリットは単なる時間短縮だけではありません。人的リソースの最適化、ミスの削減、業務の標準化、そして最終的には企業全体の生産性向上につながる大きな効果をもたらします。

ここでは、バックオフィス業務の自動化・効率化を進めることで得られる具体的なメリットについて見ていきましょう。

業務手続きのムダ、ムリを省きヒューマンエラーを防止

紙ベースの資料を手入力でデータ化したり、集計や照合といった作業を手作業で行ったりしていると、何度も確認をし直す必要が発生します。時間に追われながら膨大な書類を処理することになり、ムダやムリが発生しやすくなります。自動化を図ることでヒューマンエラーの防止、ムダな作業の削減、労働負荷のかかるムリな作業の軽減につながります。

人的リソースの有効活用

紙の書類を手作業で入力し、確認、照合作業をしていた時間と労力を自動化によって削減できれば、人件費や時間といったコストが削減できます。また、人的リソースを重要な作業に割り振ることも可能となり、バックオフィス業務全体の作業負担軽減にもつながります。

業務の可視化

経理や法務といった専門的な業務が多く、属人化されやすい環境にあるバックオフィスですが、自動化できるツールを導入することで、業務が標準化され可視化することが可能になります。そうすることで、業務の見直しやトラブル防止にもつながります。

生産性の向上

バックオフィスが担っている定型的な作業が自動化されることによって、より付加価値の高い業務に注力できるようになります。とくに中小企業においては、バックオフィス業務とフロントオフィス業務を兼務しているケースも少なくないため、顧客や取引先との対応や打ち合わせなどに十分な時間を確保することで、生産性の向上に寄与することにもなります。

コスト削減効果の定量化

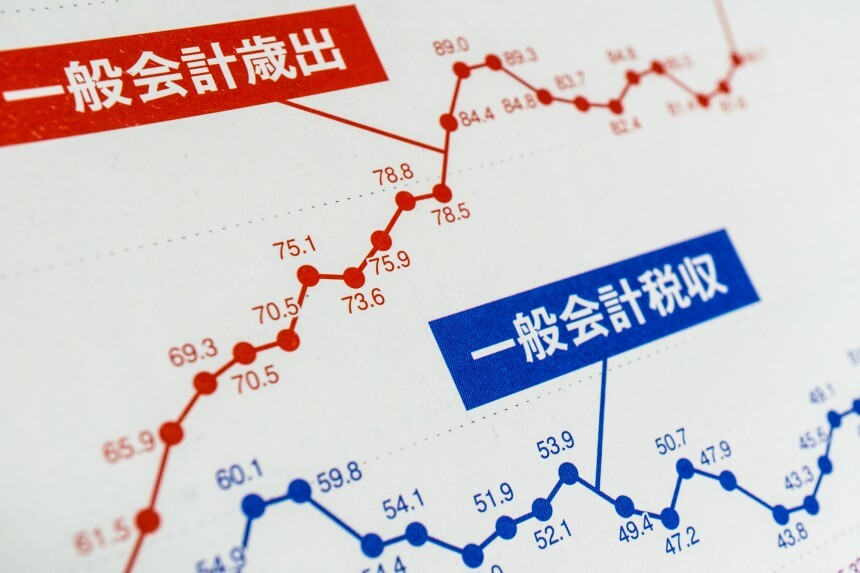

バックオフィス業務の効率化は、明確に測定可能なコスト削減効果をもたらします。多くの企業で、バックオフィス業務の自動化により人件費の削減を実現しています。

例えば、請求書処理の自動化では処理コストと処理時間の大幅な短縮が可能となり、紙の書類や保管スペースのコスト、印刷費なども削減できます。RPA導入企業では比較的短期間での投資回収が可能になり、中長期的に見ると従来の手作業と比較して大きなコスト削減効果が期待できます。

バックオフィスの効率化は、定量的に測定可能な経営指標として企業の収益性向上に直接貢献します。また、削減できたコストを新規事業開発や顧客サービス向上など、より戦略的な分野に再投資することで、企業の競争力強化にもつながります。

テレワーク対応とワークライフバランスの向上

バックオフィス業務のデジタル化・自動化は、テレワーク環境の整備とワークライフバランスの向上に直結します。従来、紙の書類や押印が必要な業務プロセスはオフィスでの作業を前提としていましたが、電子決裁システムやクラウド型の業務管理ツールの導入により、場所を選ばない働き方が可能になります。経理処理や人事手続きなどの業務がオンラインで完結することで、育児や介護と仕事の両立が容易になり、多様な働き方を支援します。また、繁忙期の長時間労働や急な対応を自動化することで、労働時間の平準化も実現します。

バックオフィス業務の効率化に有効なツール

バックオフィスが抱える課題に共通しているのは、ペーパーレス化が進んでいないことや人が直接的に作業をする必要のある環境が改善されていないことです。繁忙期と閑散期があり、人員を十分に確保しておくことが難しいのも働き方改革が難しい要因になっています。そこでまずは 業務の自動化を進め、作業の「ムリ・ムダ・ムラ」を削減することを考える必要があります。

業務を効率化するためのツールは多様に存在しますが、ここでは基本的な業務プロセスの自動化から始まり、書類の電子化、そして専門領域の効率化へと段階的に導入を検討できるよう、優先度に沿って紹介します。自社の課題やニーズに合わせて、最適なツールの組み合わせを考えていきましょう。

RPA

Robotic Process Automation(ロボティック・プロセス・オートメーション)を導入することで、業務オペレーションを自動化できます。たとえばバックオフィスの担当者が行っている事務作業の処理をRPAによって自動化することで、 転記したり、データ化するために入力したり、関係部署へメールを送信したりなどの時間とコストを削減 できます。また、 自動化によってヒューマンエラーを削減し、業務品質の均一化が実現 できます。

導入事例:RPAツール導入で75時間/月の作業時間削減に成功(株式会社JCアカウンティング)

株式会社JCアカウンティングでは、 WinActorというRPAツールを導入 しました。

WinActor導入以前は、顧客からの請求書にもとづいて、会計仕訳や報酬税額・源泉徴収税額の手入力を行っていました。それを 自動化することで、およそ75時間/月の作業時間の削減 ができました。

▼ WinActor(ウィンアクター)の詳細について

WinActor(ウィンアクター)|ソリューション|NTTデータ公式サイト

ワークフローシステム

ワークフローシステムは、稟議書や申請書など社内の承認プロセスを電子化し、業務の流れを効率化するツールです。紙の書類を回覧する従来の方法と比べ、承認状況がリアルタイムで確認でき、処理の滞りを防止します。申請者は必要事項を入力するだけで自動的に関係者へ通知が送られ、承認者はパソコンやスマートフォンから電子的に承認操作ができるため、テレワーク環境でも業務が滞ることなく進行します。また、過去の申請履歴や承認状況も簡単に検索・参照できるため、監査対応や業務の透明性確保にも役立ちます。

定型的な申請フォームをあらかじめ設定しておくことで入力ミスを減らし、承認ルートも自動設定されるため、手続きの標準化と迅速化が実現します。特に多部署にまたがる複雑な承認フローを持つ企業では、大幅な業務効率化が期待できます。

導入事例:基幹システム刷新に合わせて採用した統合プラットフォーム「intra-mart」により全社のITガバナンスや人材不足の解決に貢献(株式会社日本触媒)

株式会社日本触媒では、ERPフロントとして「intra-mart」を導入し、「ワークフロー承認機能の強化と利便性向上」を実現しました。「intra-mart」導入により アナログなフローは解消され、ウェブブラウザー上で申請から承認までをほぼ完結できる ようになりました。ペーパーレス化につながり在宅勤務もしやすくなったことで、多くの社員に喜ばれています。

▼ intra-martの詳細について

intra-martでできること | intra-mart | BIZXIM(ビズエクシム) NTTデータ関西

電子帳票システム

帳簿業務を効率化できるのが電子帳票システムです。 企業間でやり取りをする帳票を作成から管理までをデータで行える ようになります。たとえば、従来は見積書や請求書といった書類をExcelで作成して、印刷して、取引先に発送していた作業を、契約情報のデータから自動で作成し送信まで行うことも可能になります。また、電子帳簿保存法への対応にも、電子帳票システムの導入が有用です。

導入事例:改正電子帳簿保存法やインボイス制度へも簡単に対応。バックオフィス業務のデジタル改革へ(三菱造船株式会社)

三菱造船株式会社では、 クラウド型文書管理サービスのClimberCloudとWinActorを併用し、改正電子帳簿保存法に対応するためのデータ保管を実現 しました。これらのツールを導入したことで、従来の紙とデジタルの2種類で保存していた状況を一新。 ペーパーレス化とコスト削減を実現 しました。

また、ClimberCloudの操作をWinActorで自動化することで人的負荷を軽減できました。

導入手順としては、購入要求書や見積書を紙からデータへと変更し、その後はWinActorが必要なデータを自動でまとめてClimberCloudに登録するというフローを構築しました。そのフローが構築できたことによって、購入要求書や見積書をスキャンして確認をするといった1日2時間ほどの作業が自動化されました。これを 年間で考えると、264,000枚の紙と、960時間ほどの人による作業時間が削減できた ことになります。

時間と作業に追われていた業務が効率化されたことで、作業一つひとつに余裕が持てるようになり、ミス軽減にもつながっていると考えられます。

OCR / AI-OCR

OCRというのは、紙の資料(帳票や請求書など)をスキャナーで読み取り、デジタルで扱える電子データに変換する技術のことです。 OCRを導入することで、担当者が入力作業を行い電子データ化することに比べると、作業効率は格段に高まります。

一方、OCRによる 識字率は改善されつつあるとはいえ、低いのが課題 です。最終的に人が確認作業をしたり、修正作業をしたりする必要があります。こうした確認・修正作業の削減を図るためにAIとOCR技術を融合させたのがAI-OCRです。 AI - OCRは筆跡の特徴や誤字などを学習し、識別精度を高められます。 そのため、AI-OCRの導入によって、バックオフィスの業務負担は減らすことが可能になります。

AI-OCRについては、次の記事も参考にしてください。

導入事例: 購買データベースとBIツールの連携で3日以上かかっていた作業を即座に実施可能な体制へ(株式会社NTTデータ)

株式会社NTTデータの購買部は、全社で必要となる物品の発注や契約処理と、サプライヤーとのリレーションを作り、仕入れコストの削減を実現することを担っています。そうした業務のなかでサプライヤーから提出された見積書のフォーマットは各社さまざまなため、見積書に記載された内容を確認しながら、購買記録として整える作業も発生していました。こうした作業は時間と労力を要します。そこで AI OCRとRPAを活用してデータベースを作成し、見積書の内容から購買品の検討などにも活かせる体制へと変更 しました。

これによって1カ月かかっていた作業がおよそ1週間に短縮され、業務の効率化のみならずコスト削減も図れています。 導入したのはAI-OCR「DX Suite」とRPA「WinActor」 です。

クラウド会計システム

クラウド会計システムは、経理・財務業務の効率化に大きく貢献するツールです。従来の会計ソフトとは異なり、インターネット環境があればどこからでもアクセス可能で、リアルタイムなデータ共有や自動仕訳機能により、経理担当者の作業負担を大幅に軽減します。銀行口座やクレジットカードとの連携機能により、取引データを自動で取り込み、入力作業を省力化。また、レシートや請求書をスマートフォンで撮影するだけでデータ化できる機能も備えています。

税制改正への自動アップデート対応や、決算書類の自動作成機能も搭載され、専門知識がない担当者でも正確な経理処理が可能になります。さらに、売上や経費の推移などを視覚的に表示するダッシュボード機能により、経営状況の把握も容易になり、戦略的な意思決定をサポートします。

NTTデータ関西の 「Biz∫(ビズインテグラル)会計」はクラウドにも対応し、スピード経営・グループ経営の効率を向上させるIFRS対応財務会計システム です。

▼Biz∫会計の詳細について

「Biz∫会計」の担当者インタビューもあわせてご参照ください。

経理業務の自動化と効率化の推進を支える取り組み

経理業務を自動化し、効率化を図るためには適切なツールを選定し、最大限に活用することが不可欠です。単一のツールだけでは複雑な経理業務に対応しきれないケースが多く、目的に応じた複数のソリューションを組み合わせる戦略的アプローチが求められます。また、これらのシステムからのデータがシームレスに連携し、一元管理できる統合環境を構築することが重要です。システム間の連携が実現すれば、二重入力の排除、ヒューマンエラーの削減、情報の即時性確保といった多面的な効果が期待できます。

NTTデータ関西では、このような環境構築を支援するための動きとして、ERPパッケージ「 Biz∫ 」とファーストアカウンティング株式会社の経理業務を効率化するAIソリューションを連携してサービスを提供しています。本サービスの提供により、 システムへのデータ入力から会計処理まで一気通貫した経理業務の自動化による業務効率化を実現 します。

▼詳細はこちら

(お知らせ)ファーストアカウンティング株式会社と販売パートナー契約を締結~ERPパッケージ「Biz∫」×AI-OCRによる経理業務の自動化・効率化を推進~

業務効率化については、以下の記事も参考にしてください。

「業務効率化のカギはAIの有効活用。事例に学ぶ成功のポイント」

チャットボットによる社内問い合わせ対応

チャットボットは、人事や総務部門への日常的な問い合わせ対応を自動化するツールです。社員からの頻繁に発生する質問(例えば休暇申請の方法、福利厚生の内容、経費精算のルールなど)に24時間自動で回答することで、バックオフィス担当者の対応工数を削減します。

AIを活用した最新のチャットボットは、自然言語処理技術により複雑な質問も理解し、適切な回答や関連情報を提供できます。また、質問の傾向を分析することで、社内FAQの充実や業務マニュアルの改善にも役立てられます。新入社員のオンボーディングや制度変更時の社内周知など、一時的に問い合わせが集中する状況でも安定したサポートを提供できる点も大きなメリットです。

バックオフィス効率化の進め方

バックオフィス業務の効率化はツール導入だけでは成功しません。効果的な効率化を実現するためには、現状の課題を正確に把握し、適切なツールを選定し、組織全体での受け入れ体制を整えることが重要です。本節ではバックオフィス効率化を段階的に進めるための実践的なアプローチを解説します。

現状分析と課題の可視化

効率化の第一歩は現状業務の見える化です。まず業務フローを詳細に文書化し、各プロセスにかかる時間、関わる人員、発生しているコストを洗い出します。特に注目すべきは「手作業で行われている反復作業」「部門間の連携で滞りやすいポイント」「ミスが発生しやすい工程」です。これらを特定するため、業務日報の分析やスタッフへのヒアリング、業務時間の計測・分析などを実施します。

また、業務の属人化度合いも重要な指標です。特定の担当者しか実行できない業務は、効率化と同時に標準化も検討すべき対象となります。数値化できる指標(処理時間、エラー率、コストなど)を設定し、効率化後の効果測定にも活用しましょう。

ツール選定のポイント

バックオフィス効率化ツールを選ぶ際は、以下の観点から検討することが重要です。

まず自社の業務規模や特性に合ったツールであるかを見極めます。大企業向けの高機能ツールが中小企業に適しているとは限りません。

次に、既存システムとの連携性を確認します。データ連携がスムーズでないと、かえって二重入力などの非効率が生じる可能性があります。また、ユーザーインターフェースの使いやすさも重視すべきです。複雑すぎるシステムは現場での抵抗を招きます。

さらに、ツールのカスタマイズ性と将来的な拡張性も確認しておくことで、事業成長に合わせた発展的な活用が可能になります。コスト面では初期費用だけでなく、ランニングコストやサポート体制も含めた総合的な判断が必要です。

段階的な導入とスモールスタート戦略

バックオフィス効率化は、段階的なアプローチが成功への近道です。まずは効果が見えやすく、リスクの少ない領域から始めるスモールスタート戦略を採用しましょう。

例えば、特定の部署や限定的な業務プロセスでパイロット導入を行い、成功体験を積み重ねていくことで、組織全体の変革への抵抗感を減らせます。初期の成功事例を社内で共有し、数値化された効果を示すことで、次のステップへの理解と協力を得やすくなります。

また、導入時には現場の声を積極的に取り入れ、必要に応じて計画を柔軟に修正する姿勢も重要です。一度に完璧を目指すのではなく、導入と改善を繰り返す「アジャイル」な姿勢で取り組むことで、持続可能な効率化が実現します。

教育・研修と定着化

新しいツールやシステムの導入後、もっとも重要なのは組織への定着化です。いくら優れたツールでも使いこなせなければ効果は限定的です。効果的な定着のためには、まず社内教育プログラムの充実が欠かせません。基本操作だけでなく、業務フローの変更点や効率化の目的・効果について理解を促す研修を実施します。特に年齢層やITリテラシーの異なる多様なスタッフへの配慮も必要です。日常的なサポート体制として、部署ごとに先導者的な役割を担う「スーパーユーザー」を育成し、現場レベルでの問題解決や活用促進を図るのも効果的です。

さらに、効率化による時間創出の効果を可視化し、創出された時間を価値の高い業務にどう生かすかまで示すことで、スタッフのモチベーション向上にもつながります。定期的な振り返りと改善サイクルを回すことで、単なるツール導入に終わらない真の業務変革を実現しましょう。

まとめ: バックオフィス業務の効率化はDX推進のカギになる

バックオフィスが担う業務は、直接的に売上を出すというものではありませんが、フロントオフィスの業務がスムーズに進み、生産性を向上させるためには、なくてはならないものです。言い換えればバックオフィスの業務が効率的に行われないと、フロントオフィス業務に支障が生じる可能性があります。

しかし、バックオフィスの作業においては、紙ベースの書類を扱うことも多く、効率化が進まない業務も少なくありません。さらに、経理、法務といった専門的な知識が必要な業務でもあるため、人材の補充をして業務負担を軽減することも難しいといえます。

このような特徴を持つ バックオフィス業務の改善、効率化を図るためには、適切なツールを導入し、人的リソースの有効活用ができる環境を整えることが重要 です。自社にとってどのツールをどのように導入すれば最適なのか、NTTデータ関西をはじめとするツールを提供している企業に相談することも、最適解を見つける近道になります。

バックオフィス業務が効率化できれば、企業活動全体のコスト削減が見込めるほか、フロントオフィスである営業も部署をまたいだデータが活用できるようになるため、業績も向上する可能性が高まります。

バックオフィスのデジタル化をすることで、企業全体のDX推進を加速させましょう。

業種から探す

業種から探す ランキング

ランキング