自治体が抱える防災の課題とその解決策。デジタル時代の新しい防災体制とは

近年、気候変動の影響で自然災害が激甚化・頻発化し、さらに複合災害や広域災害のリスクが高まるなか、自治体の防災体制は新たな岐路に立たされています。災害が発生した際の情報伝達の確実性や避難行動の実効性など、さまざまな課題に直面する自治体。本稿では、防災の最前線に立つ自治体職員の視点から、現場が抱える切実な課題とデジタル技術を活用した具体的な解決策について実例を交えて解説します。

目次

自治体が直面する防災上の課題

自治体の防災担当者が直面する課題は年々複雑化の一途をたどっています。気候変動に伴う自然災害の激甚化により、これまでの想定を超える被害が発生するケースが増加しています。また、人口構造の変化による要支援者の増加、地域コミュニティの希薄化、自主防災組織の担い手不足など、社会構造の変化に起因する新たな課題も顕在化しています。さらに、新型コロナウイルス感染症の経験は、避難所運営の在り方に大きな変革を迫ることとなりました。

情報収集・伝達の課題

災害発生時における 状況の正確な把握 と 適切なタイミングでの住民への情報伝達 は、防災対策の根幹を成す重要な要素です。しかし、現場では多くの課題に直面しています。

まず、情報収集の段階では、複数の情報源から断片的にもたらされる情報をいかに効率的に統合し、全体像を把握するかという課題があります。SNSなどの新たな情報源の出現により、情報量は飛躍的に増加していますが、その信頼性の確認や重要度の判断には依然として人手による確認が必要となっています。

次に、収集した情報の集約・分析段階では各部署や関係機関で使用するシステムの互換性の問題が浮上します。システム間連携が不完全な場合、情報の二重入力や転記作業が発生し、貴重な人的リソースが事務作業に費やされることになります。

さらに、情報発信の段階では多様な住民ニーズへの対応が求められます。高齢者から若年層まで、それぞれが普段使用している情報伝達手段が異なるなか、いかにして確実に情報を届けるかが課題となっています。

災害の複合化・広域化への対応

近年の災害は、その発生パターンが従来の想定を超えて複雑化しています。2024年の能登半島地震では、地震による建物被害が広範囲に発生しました。地震発生後も寒波による大雪が復旧作業を妨げるなど、複合的な災害対応を迫られました。このような 複合災害への対応には、従来の個別災害を想定した対応計画の見直しが必要 となっています。

また、災害の広域化も深刻な課題です。2019年の台風19号(令和元年東日本台風)では、13都県で大雨特別警報が発表され、広域での避難が必要となりました。自治体の境界を越えて被害が拡大する場合、関係機関との連携や情報共有が複雑化し、統一的な対応が困難になります。たとえば、避難指示の発令タイミングや避難所の開設基準など、隣接する自治体間で対応に差が生じると、住民の混乱を招く恐れがあります。

マンパワー不足と業務効率化の課題

自治体の防災担当部署が直面している最も深刻な課題のひとつが、 慢性的な人手不足 です。特に災害対応時には、情報収集から避難所運営、被害状況の確認まで、多岐にわたる業務を限られた人員で処理しなければなりません。

平常時においても、防災計画の更新や訓練の実施、住民への啓発活動など、年々増加する業務量に対して、職員の増員は容易ではありません。このような状況下で、いかにして 効率的な業務運営を実現するかが喫緊の課題 となっています。

避難行動の実効性確保

住民の「逃げ遅れゼロ」を実現することは、自治体防災の究極の目標といえます。しかし、避難情報が発令されても実際の避難行動につながらない「正常性バイアス」の問題は依然として解消されていません。

特に、高齢者や障害者などの要支援者の避難支援体制の整備は、地域コミュニティの希薄化が進むなかで、より一層の工夫が必要となっています。個人情報保護と支援体制の構築という、時として相反する要求をいかにバランスよく実現するかが課題となっています。

デジタル技術を活用した新しい防災体制

デジタル技術の進化は、従来の防災体制に革新的な変革をもたらす可能性を秘めています。AI、IoT、クラウドなどの最新技術を活用した防災DXは、自治体が直面するさまざまな課題に対する有効な解決策となりつつあります。

防災DXがもたらす変革

防災分野におけるDX(デジタルトランスフォーメーション)は、単なる業務の効率化にとどまりません。情報収集・分析・伝達の高度化、複合災害への対応力強化、意思決定支援など、防災体制の本質的な強化をもたらします。

特に注目すべきは、AI技術による災害リスク分析の高度化です。気象データや地形データ、過去の災害記録などを統合的に分析することで、より精緻な災害予測が可能となります。これにより、防災担当者の経験と勘に頼っていた部分を、データに基づく客観的な判断で補完できるようになります。

防災DXについては、次の記事も参考になります。

データドリブン型の防災対策

データドリブン型の防災対策では、気象データ、地理空間情報、SNSデータなど、多様なデータを統合・分析することで、より精度の高い災害予測や効果的な避難計画の立案が可能となります。

たとえば、河川の水位データとリアルタイムの降雨量データを組み合わせることで、より正確な浸水予測が可能となります。また、過去の避難行動データと地域の人口統計データを分析することで、地域特性に応じた効果的な避難誘導策を検討できます。

データドリブンについて詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。

【基礎編】データドリブンとは?いま注目の理由と必要なツール8選をわかりやすく解説

防災体制強化のための具体的アプローチ

自治体の防災体制を強化するには、デジタルシステムの導入だけでなく、人材育成や組織体制の整備まで含めた総合的なアプローチが必要です。ここでは、先進自治体の取り組み事例を交えながら、実践的な防災体制強化の方法について解説します。

災害対策本部の機能強化

災害対策本部は、災害発生時の司令塔として極めて重要な役割を果たします。しかし、多くの自治体では情報の一元管理や共有の仕組みが不十分なため、迅速な意思決定や適切な対応に支障をきたすケースが見られます。

この課題に対して、総合防災情報システムの導入が有効な解決策となります。たとえば、1995年の阪神・淡路大震災の教訓を踏まえて開発された総合防災情報システムでは、災害発生時の状況認識の統一と意思決定支援を重視した機能が実装されています。これにより、複数の関係機関との情報共有や迅速な意思決定が可能となります。

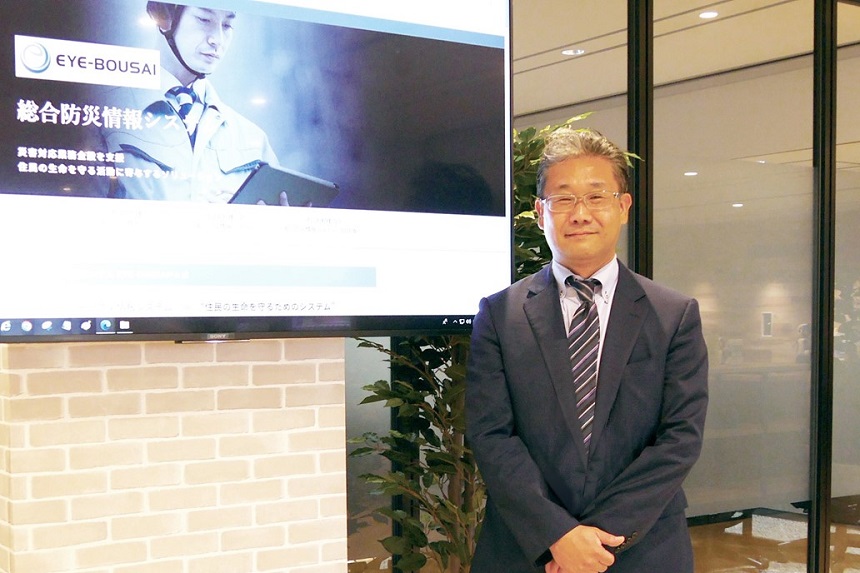

NTTデータ関西では、 クラウド型の総合防災情報システム「EYE-BOUSAI」 を提供しています。阪神・淡路大震災の実災害の経験談を生かし、 災害発生時に迅速かつ正確な「状況認識の統一」と「意思決定支援」を重視して開発され 、全国の都道府県・政令市の3割の県域で導入されています。

▼EYE-BOUSAIの詳細について

総合防災情報システム EYE-BOUSAI | NTTデータ関西

こちらの開発者インタビュー記事もあわせてご参照ください。

地域防災力の向上策

地域防災力の向上には、行政と地域コミュニティの連携が不可欠です。デジタル技術を活用した新しい取り組みとして、スマートフォンアプリを用いた情報共有の仕組みや、オンライン防災訓練の導入などが注目されています。

これらの取り組みにより、若い世代の防災活動への参加が促進され、地域防災の担い手の多様化が進むことが期待されます。また、デジタル技術を活用することで、平常時からの防災意識の向上と、災害時の円滑な情報共有が可能となります。

たとえば、仙台市では2024年3月より 日常生活の情報発信と災害時の情報提供を一体化した「フェーズフリー」の情報発信を目指し、「EYE-Portal」をベースに開発した仙台市公式ポータルアプリ「SENDAIポータル」を導入 しました。閲覧状況に応じた情報のプッシュ通知により、平常時の地域活動から災害時の緊急情報まで、市民に必要な情報を適切なタイミングで届けることを可能にしています。

▼SENDAIポータルの詳細について

スマートシティポータルアプリ「EYE-Portal」をベースに開発した仙台市公式アプリ「SENDAIポータル」の利用が開始されました

スマートフォンアプリを活用した情報共有の取り組みについては、次の記事も参考になります。

【事例あり】自治体が活用するスマートフォン用アプリとは?メリットや課題と対応策も解説

先進自治体に学ぶ効果的な防災対策

全国の自治体では、地域特性や規模に応じた独自の防災対策が展開されています。それぞれの規模に応じた特徴的な取り組みを見ていきましょう。

政令指定都市における広域防災体制

大規模都市では、人口集中による避難行動の複雑さや、地下街などの都市特有の課題への対応が求められます。たとえば、神戸市では「 EYE-BOUSAI 」の導入により 複数区役所間での迅速な情報共有 が可能になり、早期の避難情報発信につながっています。また、 民間事業者との情報共有体制を構築 し、リアルタイムで情報を共有することによって都市型災害への対応力を高めています。

▼本事例の詳細について

中核市・特例市の取り組み

人口20万人から50万人規模の都市では、都市機能と地域コミュニティのバランスを生かした防災対策が特徴です。デジタル技術を活用した情報共有システムと従来からの自主防災組織の活動を効果的に組み合わせることで、都市の利便性と地域の結びつきを両立した防災体制を実現しています。たとえば、豊橋市では、メール配信サービス「豊橋ほっとメール」を通じて、災害情報や避難情報を電子メールで市民に提供しています。また、9言語に対応しており、多様な市民のニーズに応えています。

小規模自治体における効率的な防災対策

人口規模が小さい自治体では、限られた人員と予算の中で効率的な防災体制を構築する必要があります。人口約5.5万人の長野県茅野市では、「 EYE-BOUSAI 」を導入し、情報収集・共有の効率化を実現しました。特に 県の防災情報システムとの連携により報告業務の負担が大幅に軽減され、災害対策本部は状況判断や指示出しといった本来の業務に注力できる ようになっています。

▼本事例の詳細について

これからの防災体制構築に向けて

防災体制の強化は、一朝一夕には実現できません。しかし、 デジタル技術の活用 と 地域との協働 という2つの観点から着実に取り組むことで、より強靭な防災体制を構築することが可能です。

防災DXのロードマップ

防災DXの推進には、段階的なアプローチが効果的です。まずは現状の課題を明確化し、人的リソースの制約を考慮しながら、優先順位を付けて取り組むべき施策を整理します。そのうえで、 デジタル技術の導入による業務効率化と、住民サービスの向上を両立 させていく必要があります。

特に重要なのは、導入する技術が現場の実情に即したものであるかどうかの見極めです。最新技術を導入すれば自動的に課題が解決するわけではありません。 現場の業務フローを十分に理解した上で、適切な技術を選択することが成功の鍵 となります。

持続可能な防災体制の構築

防災体制の持続可能性を確保するには、人材育成と技術の継承が重要です。デジタル技術の活用により、ベテラン職員の知見やノウハウをシステムに蓄積し、組織全体で共有することで、持続可能な防災体制の構築が可能となります。

また、定期的な訓練や研修を通じて、システムの利用方法や災害対応のノウハウを組織全体で共有することも重要です。特に、新規採用職員や異動してきた職員が速やかに防災業務に対応できる体制を整えることが、組織としての対応力を維持・向上させる上で欠かせません。

まとめ:防災DXで実現する新しい防災体制

自治体の防災体制は、デジタル技術の活用により大きな変革期を迎えています。デジタル庁や民間企業が防災DXの取り組みを積極的に推進しており、自治体での導入が進みつつあります。情報の収集・分析・共有の効率化、AIによる意思決定支援、住民への効果的な情報提供など、デジタル技術は多くの課題解決の可能性を秘めています。

しかし、最も重要なのは、これらの技術を地域の実情に合わせて適切に活用し、実効性のある防災体制を構築することです。自治体の規模や特性に応じたカスタマイズ可能なソリューションを選択し、段階的に導入を進めることで、確実な効果を上げることができます。

NTTデータ関西の総合防災情報システム「EYE-BOUSAI」は、 住民への迅速かつ正確な避難発令・誘導など災害対応業務全般を支援し、自治体の防災DXを推進 します。

▼EYE-BOUSAIの詳細について

業種から探す

業種から探す ランキング

ランキング