データ可視化で経営判断を加速させる導入戦略 ― 技術選定と課題解決のポイント

DX推進が企業の競争力を左右する時代において、データ可視化は経営判断の質とスピードを大きく変える重要な要素となっています。しかし、多くの企業がツール選定や組織体制の構築で課題を抱えており、期待した効果を得られないケースも少なくありません。

本記事ではDX推進担当者、経営企画部門、経営層の視点から、データ可視化の実践的な導入方法と成功のポイントを具体的に解説します。

目次

DX推進担当者が押さえるべき技術選定と実装戦略

データ可視化プロジェクトの成功は、適切な技術選定と実装戦略によって決まります。組織の現状と将来的な拡張性を考慮した基盤構築が重要になります。多くの企業が直面するツール選定の迷いや、既存システムとの連携課題を解決するための具体的なアプローチを解説します。

データ可視化ツールの選定基準と比較ポイント

ツール選定では機能面だけでなく、既存システムとの連携性、セキュリティ要件、運用コストを総合的に評価する必要があります。BIツールとしてTableau、Power BI、QlikSenseなどが代表的ですが、それぞれ異なる特徴を持っています。

Tableauは高度な分析機能と直感的な操作性が特長で、データサイエンティストから現場担当者まで幅広く活用できます。Power BIはMicrosoft製品との親和性が高く、既存のOffice環境を活用している企業にとって導入しやすい選択肢です。QlikSenseは連想技術により、データ間の関係性を自動的に発見する機能に優れています。

選定時には実際のデータを使った概念実証(PoC)を実施し、組織のニーズに最適なツールを検証することが重要です。また、将来的なデータ量の増加やユーザー数の拡大に対応できるスケーラビリティも考慮する必要があります。

システム連携とデータガバナンスの確立

データ可視化の効果を最大化するには、社内の各システムからデータを統合し、信頼性の高い情報基盤を構築することが不可欠です。ERP、CRM、SFA、MES(製造実行システム)など、複数のシステムからデータを収集する際は、データの形式統一と品質管理が重要になります。

データの管理体制を整備する際は、データの定義統一、アクセス権限管理、更新頻度の設定を明確にします。このようなデータ統制の仕組み(データガバナンス)により、誰がいつどのデータにアクセスできるかを適切に管理できます。特に個人情報や機密情報を含むデータの取り扱いでは、法的要件への適合とセキュリティ対策を徹底する必要があります。

データの連携方法についても、適切な設計が重要になります。APIを活用したリアルタイムデータ連携により、最新の情報に基づく意思決定が可能になります。ただし、システム負荷や通信コストを考慮し、更新頻度と精度のバランスを適切に設定する必要があります。

データ分析についてより詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。

データ分析の手法を徹底解説。課題別アプローチと具体的な活用事例

データ分析のはじめ方:自社推進とコンサル活用、成功への最適な選択は

プロジェクト推進における組織体制の構築

データ可視化プロジェクトでは、技術部門、業務部門、経営層の三者が連携する体制作りが重要です。技術部門はシステム基盤とデータ品質を、業務部門は要件定義と活用方法を、経営層は戦略方針と投資判断を担当します。

プロジェクトマネージャーには技術知識とビジネス理解の両方が求められます。定期的な進捗報告と課題共有により、各部門の認識を統一し、プロジェクトの方向性を維持することが重要です。

また、現場ユーザーの巻き込みも欠かせません。実際にツールを使用する担当者からのフィードバックを収集し、使いやすさと実用性を向上させることで、組織全体での活用促進につながります。

経営企画部門における実践的な活用方法

経営企画部門では、データ可視化を活用して全社戦略の立案と経営管理を高度化できます。経営層への報告業務や中長期計画策定での活用方法を理解する必要があります。特に投資判断や事業ポートフォリオ分析において、データ可視化は意思決定の精度と速度を大幅に向上させます。

全社戦略KPIと経営管理の統合

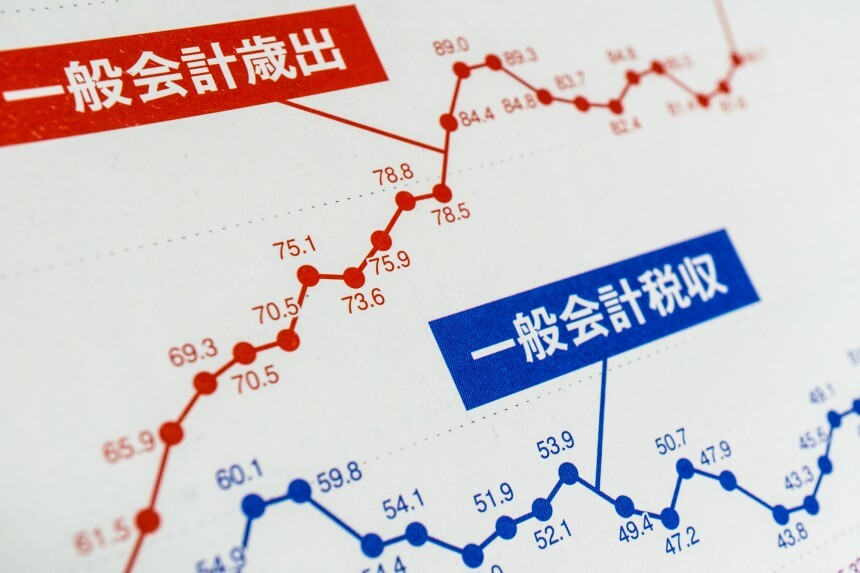

従来の部門別管理(サイロ型管理)から全社最適化を図る統合的な経営管理への転換により、戦略実行の精度向上が可能になります。売上、利益率、ROE(自己資本利益率)、市場シェア、ESG指標など、経営の重要指標を統合したダッシュボードにより、企業価値向上の進捗を多面的に評価できます。

重要なのは、財務指標と非財務指標を組み合わせた統合的な評価です。短期的な業績と中長期的な成長力のバランスを視覚的に表現することで、持続可能な経営戦略の立案を支援します。

さらに、セグメント別分析により、事業ポートフォリオの最適化を図れます。事業別の収益性、成長性、投資効率を比較分析し、資源配分の意思決定を支援する機能が重要になります。

中長期計画の策定と投資判断の支援

外部環境分析と内部経営資源の統合により、戦略的な投資判断と中長期計画の精度向上を実現できます。業界動向、競合分析、マクロ経済指標などの外部データと、自社の財務データ、事業実績を統合することで、より客観的な戦略立案が可能になります。

投資案件の評価では、NPV(正味現在価値)、IRR(内部収益率)、回収期間などの財務指標と、戦略的価値、リスク要因を組み合わせた多次元分析が重要です。シナリオ分析機能により、市場環境の変化に応じた投資効果のシミュレーションを実行できます。

M&A案件の評価でも、財務デューデリジェンス(対象企業の財務状況調査)結果と事業シナジー効果を可視化し、統合的な判断材料を提供できます。買収後の統合計画策定においても、両社のデータを統合した分析が戦略実行を支援します。

経営層が知るべきデータ可視化の戦略的な価値

現代の経営環境では直感に頼った判断から脱却し、データに基づく意思決定への転換が求められています。データ可視化は単なる技術導入ではなく、組織全体の判断力を向上させる経営戦略の中核を担う要素の1つとされています。

経営へのデータ活用については次の記事も参考にしてください。

他社に勝つ経営、マーケティング戦略のカギはデータ分析〜目的に合った分析手法を紹介〜

競争優位を生み出すデータドリブン経営の実現

データ可視化の真の価値は、散在する情報を統合し、経営陣が一目で状況を把握できる環境を構築することにあります。リアルタイムの業績指標、市場動向、顧客行動などを統合したダッシュボードにより、従来は週次や月次で行っていた意思決定を日次レベルで実行できるようになります。

特に重要なのは、部門を横断した情報の可視化です。営業実績、製造状況、財務データを統合して表示することで、事業全体の最適化を図れます。これまで見えなかった部門間の相関関係や改善ポイントが明確になり、より精度の高い戦略立案が可能になります。

投資対効果を最大化する段階的アプローチ

データ可視化への投資を成功させるには、全社一斉導入ではなく段階的な展開が効果的です。まず経営ダッシュボードから開始し、効果を実感してから各部門への展開を進めることで、組織の受け入れ体制を整えながら投資効果を最大化できます。

初期段階では既存データの活用から始め、新たなデータ収集基盤の構築は効果検証後に実施します。この方法により初期投資を抑制しつつ、確実な成果を積み重ねることができます。クラウドサービスを活用することで、従来のオンプレミス環境と比較して約30~50%のコスト削減も期待できます。

データ可視化の基本6ステップと実装プロセス

効果的なデータ可視化を実現するには、体系的なアプローチが必要です。下図に示す6つのフェーズを段階的に進めることで、確実な成果を得られます。各段階での成功要因と実践的なポイントを解説します。

企画・要件定義で成否を分ける要点

企画フェーズと要件定義フェーズは、プロジェクト全体の成否を決定する重要な段階です。経営課題の本質を見きわめ、データ可視化で解決すべき真の問題を特定することがもっとも重要になります。

よくある失敗例として、「とりあえずデータを見える化したい」というあいまいな目標設定があります。この段階では、具体的な意思決定シーンを想定し、「誰が」「いつ」「どのような判断に」活用するかを明確にします。また、成功指標も定量的に設定し、投資対効果を測定できる体制を整えることが重要です。

要件定義では、理想的な完成形を描きつつも、段階的な実装計画を立案します。最初からすべての機能を盛り込むのではなく、最小限の価値ある機能(MVP:Minimum Viable Product)から開始し、利用者の反応を見ながら機能拡張を図る方法が効果的です。

データの品質確保とシステム連携

データ収集・準備フェーズでは、データ品質の確保と既存システムとの連携が最重要課題となります。データの所在確認から始まり、アクセス権限の調整、データ形式の統一まで想定以上に時間を要する場合が多いため、十分な期間が必要です。

また、データ品質の問題は必ず発生するものと想定し、クレンジングルールを事前に定義しておきます。欠損値の処理方法、異常値の判定基準、データの更新タイミングなど、運用段階で問題とならないよう詳細に検討します。データの履歴管理方針も重要で、過去データとの比較分析を可能にする仕組みを構築します。

特に注意すべきは、データの意味を正しく理解することです。同じ「売上」でも、計上タイミングや含まれる費目が部門によって異なる場合があります。業務担当者との密なコミュニケーションにより、データの背景と制約条件を正確に把握する必要があります。

継続的な改善プロセスの確立

データ可視化システムは導入後の運用改善が重要となります。ユーザーの利用状況や活用度を定期的に分析し、システムの価値向上を図る仕組みが重要です。

アクセスログの分析により、よく使われるダッシュボードと使われていない機能を特定できます。利用頻度の低い機能は設計を見直し、人気の高い機能は更なる機能拡張を検討します。ユーザーからのフィードバックを収集する仕組みも重要で、定期的なアンケートやヒアリングにより改善要望を把握します。

また、新たなデータソースの追加や分析要件の変更に対応できる柔軟性も必要です。ビジネス環境の変化に応じて、可視化する指標や分析軸を見直し、常に経営判断に資する情報を提供し続けることが重要になります。

データ可視化で直面する課題と解決策

多くの企業がデータ可視化導入時に共通の課題に直面します。これらの課題を事前に理解し、適切な対策を講じることで、運用定着や業務改善効果が期待されます。導入後に表面化する問題を未然に防ぎ、持続的な価値創出を実現するための予防策を解説します。

データ統合で生じる品質の課題

データ品質の問題は、可視化プロジェクトでもっとも頻繁に発生する課題の1つです。異なるシステムから収集したデータの形式不統一、重複、欠損により、正確な分析が困難になる場合があります。

この課題に対しては、データ統合基盤の構築が効果的な解決策となります。ETL(Extract, Transform, Load:データ抽出・変換・格納)ツールやデータレイク(構造化・非構造化データを統合保存する仕組み)の活用により、データの標準化と品質管理を自動化できます。また、マスターデータ管理により、顧客情報や商品情報の一意性を確保します。

継続的なデータ品質監視も重要です。定期的な品質チェックとアラート機能により、問題の早期発見と迅速な対応が可能になります。データ管理者の役割を明確にし、責任体制を確立することで、長期的なデータ品質の維持を実現します。

現場の抵抗感と変革管理

新しいツールや業務プロセスの導入に対する組織の抵抗は、技術的課題以上に大きな問題となる場合があります。従来の業務フローからの変更に対する不安や新システムの習得に対する負担感が障壁となります。

変革管理では、段階的な導入とユーザー教育が重要な要素となります。まず影響力のある部門やメンバーから開始し、成功事例を作ることで組織全体の理解を促進します。定期的な研修やサポート体制により、ユーザーの不安を解消し、活用スキルの向上を支援します。

また、可視化により業務が改善された具体的な事例を共有し、導入効果を実感してもらうことが重要です。数値による効果測定だけでなく、業務負荷の軽減や意思決定の迅速化など、現場レベルでのメリットを明確に示します。

セキュリティ対策とガバナンスの両立

データ可視化の拡大にともない、情報漏えいや不正アクセスのリスクも増加します。特に機密性の高い経営情報や個人情報を扱う場合は、厳格なセキュリティ対策が必要になります。

アクセス制御では、役割ベースの権限管理により、必要最小限の情報のみへのアクセスを許可します。多要素認証、VPN接続、データ暗号化などの技術的対策に加え、利用ログの監視と分析により、不正な活動を検知する体制を構築します。

コンプライアンス要件への対応も重要な課題です。個人情報保護法、業界固有の規制、国際的な規制(GDPR等)に適合するデータ管理体制を確立し、定期的な監査により適合性を確認します。

GDPR対応については次の記事も参考にしてください。

成功事例に学ぶ導入効果と実践ポイント

業界や規模の異なる企業の取り組みから投資対効果の実現方法や導入時の課題克服策など、自社への適用ポイントを見つけることができます。

NTTデータ関西では、戦略立案から実装、運用定着まで、お客様のデータ分析を包括的に支援する「データ分析・活用ソリューション」を提供しています。以下では実際の企業事例を通じて、データ可視化がもたらす具体的な効果と成功要因を分析します。

導入事例:『データドリブン経営の実現』

部門ごとに散在していたデータを一元化し、誰もが直感的に操作できるダッシュボード環境を整備。従来はデータ集計や報告書作成に時間を要していた現場が、リアルタイムで数値を把握し、迅速な意思決定が可能となりました。可視化ツールを通じて「見える化」された情報が、経営層の戦略立案にも活用されており、データドリブン経営の実践が現場から経営まで浸透しています。

▼本事例について詳しくは、下記のページをご参照ください。

データマネジメント体制の構築と運用支援|データ分析・活用ソリューション事例|NTTデータ関西

導入事例:『データの民主化』

全社のデータを活用するための柔軟な分析基盤を構築し、業務部門のメンバーが自らデータを取り扱う「データの民主化」を実現しました。グラフや可視化された分析結果により、現場の担当者がこれまで見えていなかった課題に気づけるようになり、新たなサービス創出や業務改善にもつながっています。専門部署に依存せず、ユーザー自身がデータを「使える」環境が整っていることがポイントです。

▼本事例について詳しくは、下記のページをご参照ください。

『データの民主化』データ分析・活用ソリューション事例|NTTデータ関西

導入事例:『サプライチェーンの高度化』

スマートファクトリー推進のため、サプライチェーンのデータを統合する基盤を導入。これにより各種業務データを可視化し、事業機会の創出や業務の効率化・意思決定のスピードアップを実現しました。ダッシュボード化された情報に基づき、安全性向上やDX推進も進んでいます。

▼本事例について詳しくは、下記のページをご参照ください。

消費財メーカーにおけるデータ整流化と業務最適化|データ分析・活用ソリューション事例|NTTデータ関西

データ可視化の展望と次世代技術

データ可視化の技術は急速に進化しており、AI、機械学習、クラウド技術の発展により、新たな可能性が広がっています。将来の技術動向を理解し、長期的な戦略を立てることが重要です。競合他社に先駆けて次世代技術を活用し、持続的な競争優位を築くための準備を進めましょう。

AIと機械学習の統合による高度化

人工知能技術の発展により、データ可視化は単なる表示機能から、洞察の自動発見と推奨アクションの提示へと進化しています。異常検知、トレンド予測、要因分析などをAIが自動実行し、重要なポイントをユーザーに提示する機能が実用化されています。

自然言語処理技術により、複雑なデータ分析を音声や文章で指示できるインターフェースも登場しています。専門的な分析スキルを持たないユーザーでも、直感的にデータ探索を実行できる環境が実現されつつあります。

機械学習による自動ダッシュボード生成も注目される技術です。ユーザーの利用パターンや業務特性を学習し、最適な可視化パターンを自動的に提案する機能により、設計工数の削減と使いやすさの向上を同時に実現できます。

データ分析へのAIの活用については、次の記事も参考にしてください。

AIによるデータ分析を使いこなすには?メリットや重要性、活用手法を徹底解説

NTTデータ関西では、AIを活用して自動的に異音を検知し、製造現場での品質管理や設備保全に役立てられる「IoTone」を提供しています。

クラウド技術による構築・運用の効率化

クラウド技術の進歩により、データ可視化システムの構築と運用が大幅に簡素化されています。サーバーレスアーキテクチャ、コンテナ技術、マイクロサービスなどにより、柔軟でスケーラブルなシステム構築が可能になっています。

エッジコンピューティングの活用により、リアルタイム性が要求される用途でも高速な処理が実現されています。IoT機器からのデータをエッジで処理し、重要な情報のみをクラウドに送信することで、通信コストの削減と応答性の向上を両立できます。

マルチクラウド戦略により、ベンダーロックインを回避しつつ、各クラウドサービスの特徴を活用する構成も普及しています。災害対策やコスト最適化の観点から、複数のクラウド環境を使い分ける企業が増加しています。

クラウドについてより詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。

クラウド導入のメリット・デメリットとは?選び方のポイントも解説

まとめ:戦略的データ可視化の実現に向けて

データ可視化は現代企業の競争力を決定する重要な要素となっています。技術的な実装だけでなく、組織戦略、業務プロセス、人材育成を含む総合的なアプローチが成功のカギとなります。

経営層は投資対効果を明確にし、段階的な展開により確実な成果を積み重ねることが重要です。DX推進担当者は技術選定と組織体制の両面から最適な環境を構築し、経営企画部門は全社戦略の実行管理と中長期計画策定に直結する活用方法を追求する必要があります。

成功企業の事例が示すように、データ可視化の効果は導入後すぐに現れるものではありません。継続的な改善と組織学習により、徐々に真の価値を発揮します。将来の技術動向を見据えつつ、現在できることから着実に取り組むことが重要です。

NTTデータ関西では、戦略立案から実装、運用定着まで、お客様のデータ可視化プロジェクトを包括的に支援する「データ分析・活用ソリューション」を提供しています。豊富な業界経験と技術力により、お客様固有の課題に最適なソリューションをご提案いたします。データドリブン経営の実現に向けて、まずはお気軽にご相談ください。

▼「データ分析・活用ソリューション」の担当者インタビューもあわせてご参照ください。

業種から探す

業種から探す ランキング

ランキング